Die elektronische Patientenakte soll Mitte Januar 2025 kommen. Sie bietet nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministers Hoch und der Kassenärztlichen Vereinigung Chancen. Aber nicht nur.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch und der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), Andreas Bartels, halten die Einführung der elektronischen Patientenakte für sehr hilfreich. „Ich finde, dass die elektronische Patientenakte (ePA) sein muss, und zwar in absoluter Reinform“, sagte der SPD-Politiker und Minister im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Auch nach Ansicht Bartels‘ sollte die ePA alle Informationen über den Patienten enthalten, die Teilnahme aber freiwillig sein. Die Einführung ist für Mitte 2025 geplant.

Digitalminister Wissing hält den Einsatz von KI für besonders wertvoll

Künstliche Intelligenz (KI) kann nach Einschätzung von Digitalminister Volker Wissing in der Medizin Freiräume für Ärzte und Patienten schaffen. Ein schneller Termin und eine genaue, schnelle Diagnose seien mithilfe von KI möglich, sagte der FDP-Politiker im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Das ist ja da, was man sich als Patient wünscht. Für eine Gesellschaft, die älter wird, so wie wir, ist das besonders wertvoll.“

Die Digitalisierung der Medizin bietet auch nach Ansicht von Hoch und Bartels neben der ePA noch viele andere Chancen wie etwa telemedizinische Angebote. In den USA könnten Menschen mit einer Panikattacke bereits mit einer Künstlichen Intelligenz (KI) sprechen, „und die holt den Patienten dann tatsächlich langsam wieder runter“, berichtete Bartels. Der Mediziner betonte aber auch: „Unsere strukturellen Probleme löst die Digitalisierung nicht.“

„“Ein bisschen Patientenakte“ geht nicht“

„Die elektronische Patientenakte würde im System wahnsinnig helfen“, sagte Hoch. Als Beispiel nannte er Patienten mit wiederkehrenden Beschwerden wie Koliken, bei denen verschiedene Mediziner immer wieder die gleichen Untersuchungen machten, weil sie die Ergebnisse der bisherigen nicht kennten.

Der Minister ist bei der ePA für klare Verhältnisse: „Entweder ich sage, ich will keine elektronische Patientenakte. Oder ich entscheide mich ganz und gar dafür“, betonte der Minister. „“Ein bisschen Patientenakte“ geht nicht.“

Für die Ärzte müsse klar sein, dass beim Öffnen der ePA nicht wichtige Informationen fehlten, die eventuell bei der Medikation schwerwiegende Komplikationen schaffen könnten, ergänzte Bartels.

Er verstehe aber auch, dass etwa Informationen über Schwangerschaftsabbrüche ein Problem für Patientinnen sein könnten, wenn diese in Länder reisten, wo diese verboten seien und ihre ePA geöffnet werde.

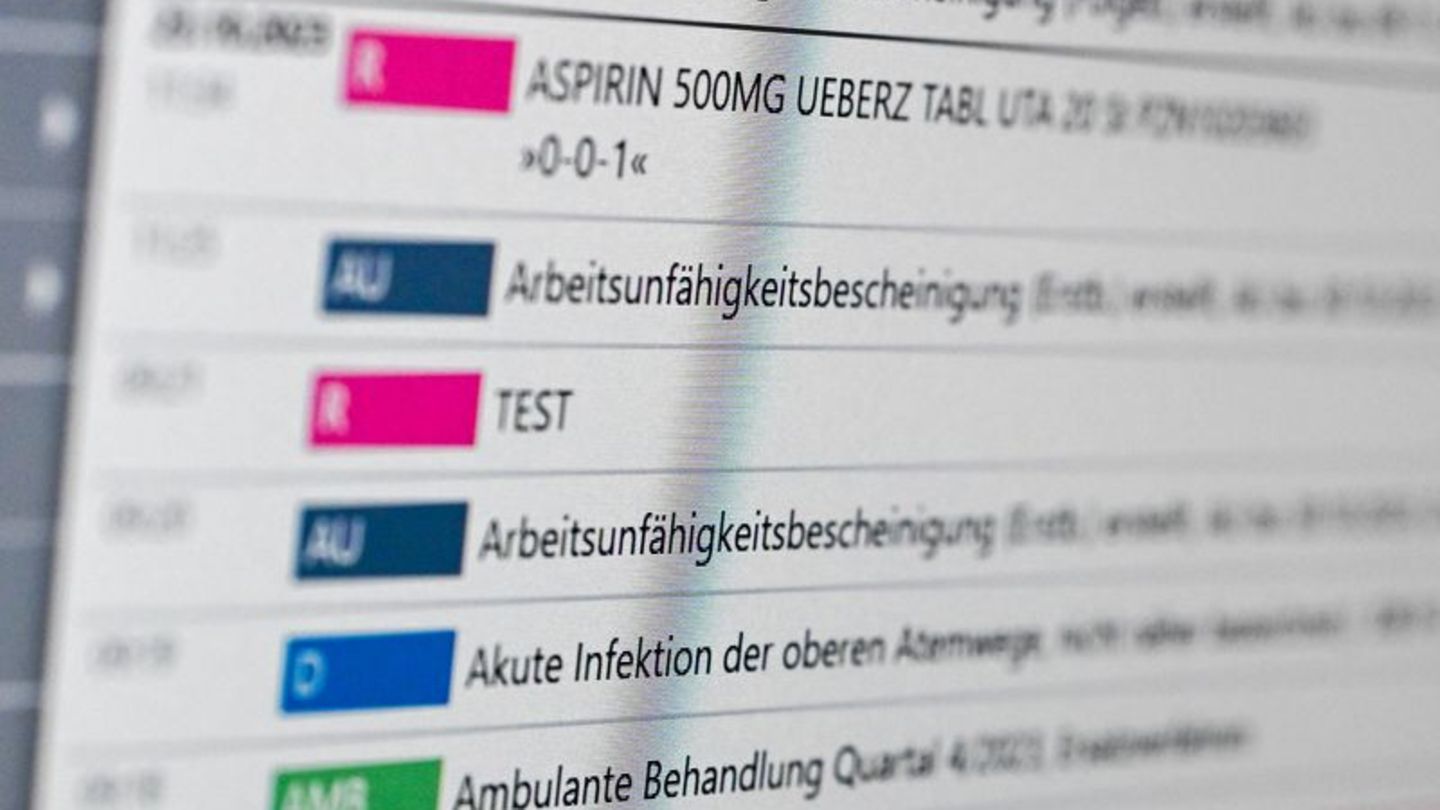

Alle Medikamente und alle Vorerkrankungen sind auf einen Schlag sichtbar

Der Anästhesist schwärmte jedoch vor allem von den Vorteilen der elektronischen Patientenakte, wie er sie in Dänemark erlebt hat: „Sie sitzen im Rettungswagen, der Patient ist bewusstlos. Sie geben die Versichertennummer ein und da sehen sie alle Medikamente und alle Vorerkrankungen auf einen Schlag.“

„Und das sind Informationen, die nun wirklich dann in dem Moment ganz extremst wichtig sind.“ Sehr hilfreich sei die Akte auch etwa bei älteren Menschen, die nicht genau wüssten, welche Tabletten sie eingenommen hätten, sagte Bartels.

In Österreich, wo es die ePA schon seit Jahren gebe, machten inzwischen mehr als 90 Prozent der Patienten freiwillig mit, sagte Bartels. In Deutschland wird die ePA einer Umfrage zufolge von weiten Teilen der Bevölkerung akzeptiert. In einer vom Digitalverband Bitkom in Auftrag gegebenen Meinungsumfrage erklärten 71 Prozent der Befragten, dass sie die ePA bereits nutzen oder in der Zukunft anwenden werden.

Vor allem junge Patienten akzeptieren den Teledoktor

Der Teledoktor werde auch immer mehr akzeptiert, berichtete Bartels. „Gerade die jüngere Generation hat überhaupt kein Problem damit.“ Viele setzten sich nicht mehr in eine Praxis und warteten dort anderthalb Stunden oder zwei Stunden. „Sie holen sich einen Termin und gehen auch davon aus, dass dieser einigermaßen steht.“

Für viele ältere Patienten sei der direkte Kontakt mit dem Arzt wichtiger, berichtete Bartels. „Dieses Nahe dran am Patienten, das braucht die ältere Generation einfach noch viel mehr als unsere jüngere Generation.“

Telemedizin ermöglicht nach den Worten von Gesundheitsminister Hoch „eine wohnortnahe medizinische Versorgung unter Einsatz modernster Technik“.

Ein aktuelles, sehr gelungenes Beispiel sei das Pilotprojekt Telenotarzt seines Kabinettskollegen, Innenminister Michael Ebling (auch SPD). Mithilfe des Telenotarztes soll künftig eine fernmündliche Beratung des Rettungsdienstes durch eine Notärztin oder einen Notarzt möglich werden. Ziel ist die Qualitätssteigerung, indem beispielsweise auch Zeiten überbrückt werden können, bis ein Notarzt vor Ort eintrifft. Mit der flächendeckenden Einführung will Rheinland-Pfalz bundesweit Vorreiter sein.